「通学と通信、どっちがいいの?」「費用や難易度は?どの取得ルートが良いかわからない!」と悩んでいませんか?

資格取得を目指すあなたへ、次の3つのポイントをわかりやすく解説していきます。

1.通学・通信・講習の違いと、失敗しない選び方

2.学歴別(大卒・高卒・中退など)おすすめ取得ルート

3.できるだけ短期間で資格取得を目指すコツ

この記事は、実際に大学で図書館司書を取得した筆者が担当。自身の体験をもとに、リアルな情報とアドバイスをお伝えします。

この記事を読めば、自分にぴったりの学び方がきっと見つかるでしょう。スムーズに図書館司書資格を取得したい方は、 ぜひ最後まで読んでみてください。

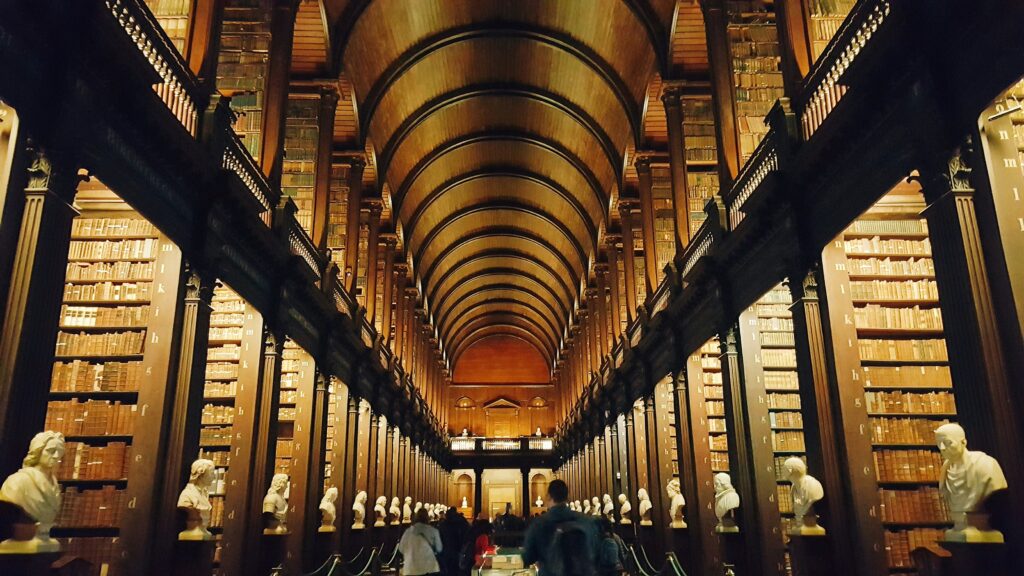

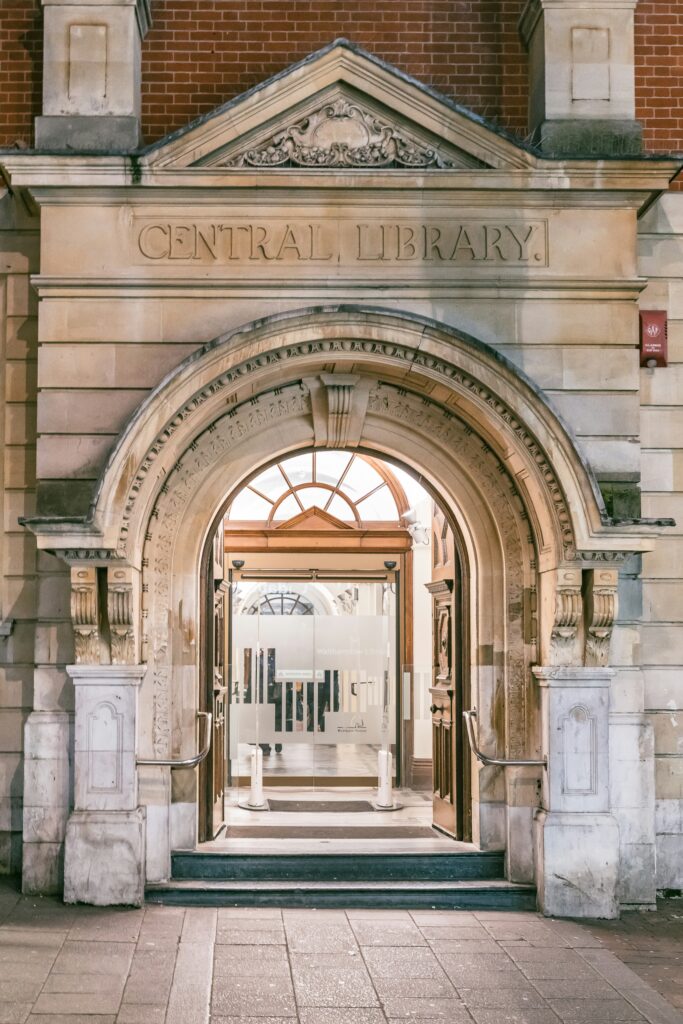

図書館司書とは?仕事内容と役割

図書館で本を管理し、利用者にサービスを提供する専門職

図書館司書は、図書館で本や資料を整理したり、利用者のお手伝いをするお仕事です。

貸し出しや返却の受付・読みたい本を探すサポート・展示の企画など、幅広い役割を担っています。

たとえば主な仕事の内容は以下のとおりです。

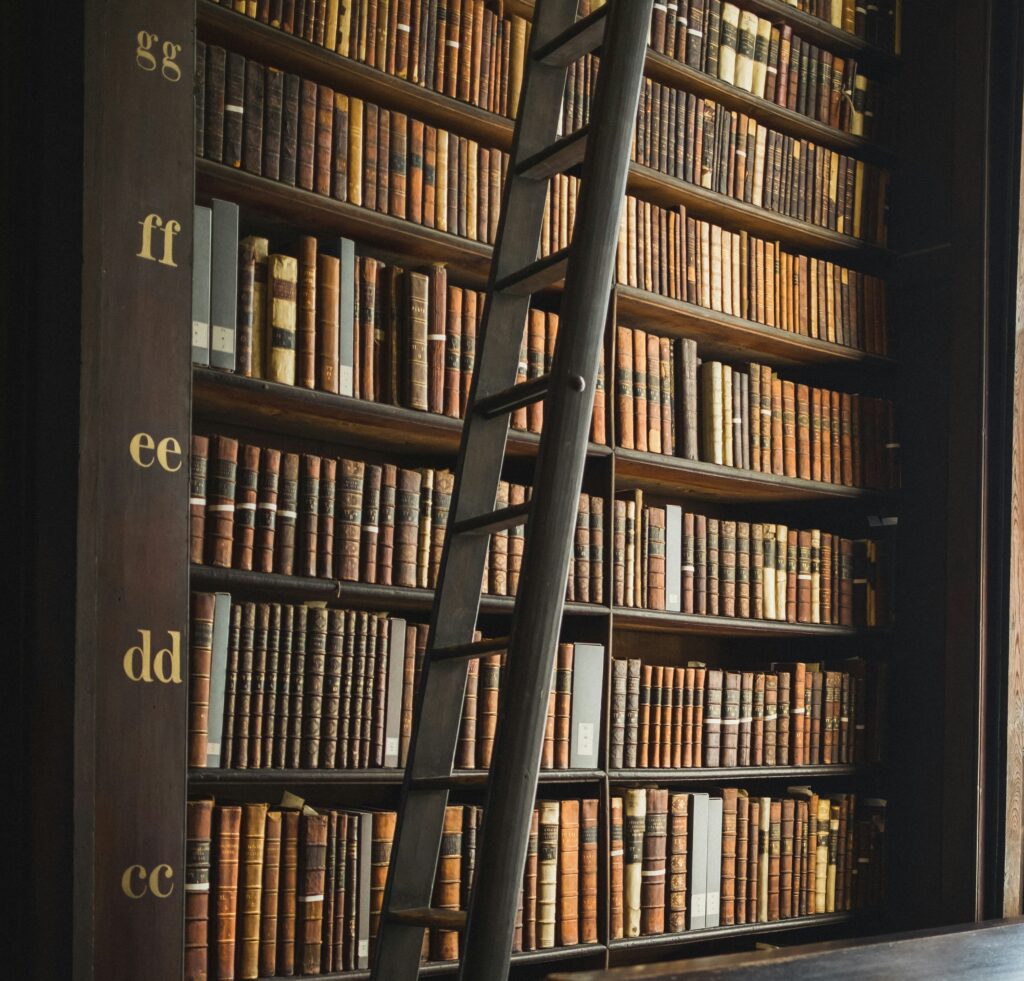

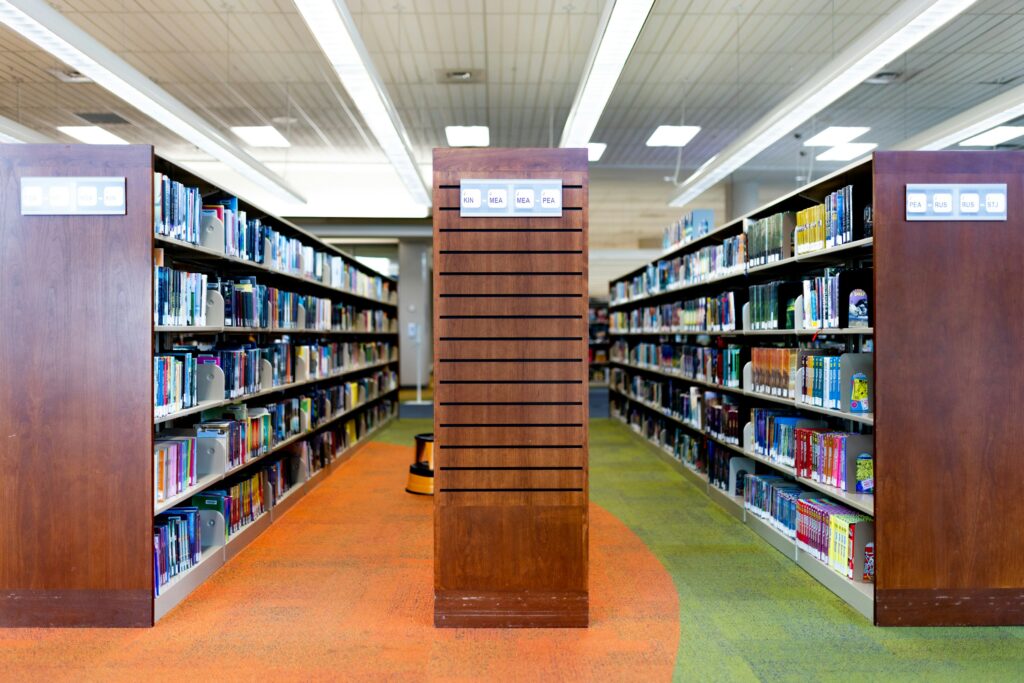

- 本や資料の貸し出しと返却の対応

- 読みたい本を一緒に探すサポート

利用者とのやり取りも多いため、やさしく丁寧なコミュニケーションがとても大切になります。

- 新しい本の選定や発注

- 古くなった資料の整理や処分

- 図書館イベントの企画や運営

図書館を地域のみんなが安心して集まれる場所にするため、日々工夫をこらして活動しています。

「ただ本を並べるだけ」と思われがちですが、実はとてもやりがいのあるお仕事です。

司書と司書教諭・学校司書の違い

図書館司書と似た言葉に「司書教諭」や「学校司書」があります。

名前は似ていても職務内容が異なるので、以下の特徴を簡単に見ていきましょう。

- 図書館司書

公共図書館や大学図書館など、さまざまな図書館で働くための資格です。 主に本や資料の管理、利用者サービスを担当します。 - 司書教諭

小学校・中学校・高校などの先生が、図書室を管理するために取る資格です。 教員免許が必要で、授業の中で図書室を活用する役割もあります。

先生が図書室で本の使い方を教えたり、調べ学習をサポートをしたりするイメージです。

- 学校司書

こちらは教員免許がなくても働ける職業です。 学校の図書室を運営し、生徒が本に親しめる環境づくりを行います。

学校司書は、自治体によって採用条件が異なりますが、多くの場合「図書館司書資格」があると採用に有利です。

このように、似たような言葉でも、仕事内容や求められる資格は少しずつ違っています。

目指す進路によって、どの資格があっているかを考えてみるとよいでしょう。

図書館司書に向いている人の特徴

図書館司書に向いているのは、やっぱり「本が好きな人」。

しかし、それだけではありません。利用者と接する機会がとても多いので、人と関わるのが好きな方にも向いています。

こんな特徴の方が、司書にぴったりです。

- 人とお話しするのが好きで、やさしく対応できる

- 整理整頓が得意で、きちんと管理するのが好き

本や資料は種類も数もたくさんあるため、コツコツと丁寧に取り組める力が必要になり、こんな一面も大きな武器になります。

- 調べものが好きで、根気強く探せる

- 図書館を通して地域に役立ちたい気持ちがある

利用者が「こんなテーマの本を探している」とぼんやり伝えたとします。それでも、ヒントを手がかりに適した本を紹介できたら、とても喜ばれるものです。

そのためには、相手の気持ちをくみ取る力や、情報を探し出す粘り強さも大切です。

実際に公共図書館で働いている方から、

「子どもから高齢者まで、幅広い世代とふれあえるのが楽しい」

「イベントの準備や本の整理など、地道な作業が好きな私にあっている」

といった声が聞かれます。

本が好きな気持ちに加えて、人の役に立ちたい、地道な作業も楽しめる。そんな方が、図書館司書に向いています。

これから資格取得を目指すなら、自分自身の強みを思い浮かべながら考えてみるとよいでしょう。

図書館司書資格を取るには?取得ルートを解説

通信制大学・通学制大学・司書講習の違い

図書館司書の資格を取るには、いくつかの道があります。

大きく分けると「通信制大学」「通学制大学」「司書講習」の3つです。

まず、それぞれの特徴を見ていきましょう。

- 通信制大学

働きながら自分のペースで学べるのが大きな魅力です。

スクーリング(対面授業)も最小限なので、遠方から受講できる大学もあります。 - 通学制大学

キャンパスに通い、対面授業を受けながら司書資格を目指します。

図書館実習や、現場に近い体験をしながら学べるのが特長です。

通信制に比べると、授業や実習の機会が豊富なため、実践力を重視する方に向いています。

- 司書講習

すでに大学を卒業している方向けの短期集中型プログラムです。

多くは夏季の2〜3か月にまとめて開講され、最短で資格取得を目指せます。

社会人や転職希望者に人気ですが、講習の開講数が限られているため、早めの情報収集が必要です。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分のライフスタイルや学習スタイルにあった方法を選びましょう。

学歴別のおすすめ取得ルート(大卒・高卒・大学中退など)

図書館司書の資格は、学歴によって選べるルートが少し違います。

自分にあった方法を見つけるため、次のポイントを参考にしてみてください。

- 四年制大学を卒業している場合

司書講習を利用するのが最も早く、費用も比較的リーズナブルです。

短期間で資格取得を目指したい方に向いています。 - 大学中退・高卒の場合

通信制大学や通学制大学への進学が基本ルートです。

高卒認定試験に合格していれば、大学入学資格を得られます。

最初から大学で学び直す必要があるため、時間と費用がややかかりますが、計画的に進めれば問題ありません。

- 社会人経験が長い場合

通信制大学がおすすめです。

働きながら単位を積み重ねられるため、無理なく資格取得を目指せます。

どの学歴でも、「今からスタートできる道」が用意されているので、焦らず自分に合ったペースで進めましょう。

放送大学や専門大学の活用方法

通信制大学の中でも、とくに知名度が高いのが「放送大学」です。

放送大学では、科目履修生として司書資格に必要な科目だけを選んで学べます。

こんな活用方法が可能です。

- 単位取得にかかる費用を抑えられる

- 自宅学習中心で、自由にスケジュールを組める

講義はインターネット配信やテレビ放送を利用するため、忙しい社会人にも最適です。

ただし、司書資格に必要な単位すべてが揃っていない場合もあるため、事前にカリキュラム確認が必須になります。

また、司書養成課程に特化した専門大学(例:八洲学園大学など)も注目されています。

こちらは、司書資格取得に特化したプログラムが万全です。

ただし、期間は大学や個人の学習状況によって異なる可能性があるため、要確認です。

目的や予算にあわせて、どちらが自分にあうか比べてみるとよいでしょう。

働きながら資格取得は可能?

図書館司書資格は、働きながらでも十分に目指せます。

とくに、通信制大学や放送大学を利用すれば、自分のペースで学習を進められるため仕事と両立がしやすいです。

実際に社会人として働きながら資格を取った方たちの声をまとめると、次のような工夫が挙げられます。

- 勤務後や休日に、無理のないスケジュールが可能

- スマホやタブレットを活用して、移動中にも学習できる

移動時間やスキマ時間の活用は、忙しい社会人にとって大きな武器になります。

実際に公共図書館で働く30代の女性の例

通勤時間に講義動画を聞き流し、夜にレポートを書くというスタイルで1年半で資格を取得したそうです。

無理をせず、毎日の中に「学びの時間」を少しずつ積み重ねるのがコツです。

また、スクーリング(対面授業)の日程が限られている大学を選ぶと、仕事への影響も最小限にできます。

働きながら資格取得を目指す場合は、入学前にスクーリング日程や単位取得の方法をしっかりチェックしておきましょう。

図書館司書資格のメリットと課題

就職・転職に有利になるポイント

図書館司書の資格を持っていると、就職や転職の場面で有利な面があります。

とくに、公共図書館や大学図書館・専門図書館などでは、司書資格が必須条件になっている求人が多いです。

資格を持っているメリットは以下です。

- 図書館関連の求人に応募できる幅が広がる

- 採用試験や書類選考で、アピール材料になる

図書館で働きたいと考えたときに、資格の有無が採用基準に関わるケースは少なくありません。

また、企業や研究機関にある専門図書館でも、司書資格を持っていると信頼され、書類審査を通過しやすくなる場合もあります。

とくに近年は、図書館サービスの多様化に伴い、単なる「本の貸し出し係」以上の専門性が求められるようになっています。

資格を持っていると、専門知識やスキルを備えた人材として認めてもらいやすくなるのです。

働き方の幅が広がるメリット

司書資格を取ると、働き方の選択肢も大きく広がります。

フルタイムの正規職員だけでなく、パートタイムや契約職員、非常勤スタッフといった形で働く道も選べるようになり有利です。

こんな働き方の例が考えられます。

- 公共図書館や大学図書館での正規職員勤務

- 企業の専門図書館や資料室での管理業務

- 小規模な図書館や地域拠点でのパートタイム勤務

週に数日だけ働きたい、家事や育児と両立などを考えている方向けです。

また、地方の小さな図書館や、学校図書館などで契約職員として働く選択肢もあります。

働き方に柔軟性があるため、ライフスタイルにあわせて仕事を選びたい方にとっては大きな魅力です。

課題と対処法:資格はあっても採用されるとは限らない

ただし、図書館司書資格を持っていても、すぐに採用されるとは限りません。

図書館業界は人気が高く、採用人数も限られているため、競争率が高いのが現実です。

資格を取っただけで安心せず、次のような工夫が大切です。

- 司書資格に加えて、パソコンスキルや接客経験をアピールする

- 図書館ボランティアやアルバイト経験を積んでおく

- 地域の図書館事情をリサーチして、求人情報をこまめにチェックする

ある公共図書館の例です。

採用面接で「パソコン操作に自信があるか」「イベント企画の経験があるか」といった具体的な質問がありました。

単に資格があるだけでなく、実務に役立つスキルや経験を持っているかが重視される傾向があります。

また、図書館によっては、非常勤からスタートして実績を積み、のちに正規職員へステップアップする道も。

柔軟な視点で、まずは経験の積み重ねが成功への近道になるでしょう。

パート・契約職員の現状と注意点

図書館業界では、パートタイムや契約職員の求人が多い傾向があります。

安定した正規職員の枠は限られているため、多くの方が非常勤からキャリアをスタート。

パートや契約職員として働く場合、次のようなポイントに注意が必要です。

- 給与水準は正規職員より低めになる

- 雇用期間が限定される場合がある

- 賞与や昇給がないケースも多い

公共図書館での非常勤職員の場合、時給1,000円前後からスタートするのが一般的です。

勤務時間もフルタイムではなく、週3〜4日勤務といったケースが多くなります。

しかし、メリットもあります。

契約更新や実績次第で、勤務先によっては正規登用を目指せる場合もあるからです。

図書館側としても、長く働いて実績を積んだ方を優先して採用するケースが増えているため、地道な積み重ねが大切です。

図書館司書資格を活かした仕事探しでは、「いきなり完璧な条件にこだわらず、まずは経験を積む」というスタンスが成功への近道になります。

焦らず、少しずつステップアップを目指していきましょう。

利用者の口コミ・資格取得者の体験談

公共図書館で働く人の声

公共図書館で働いている方たちからは、やりがいや楽しさを感じる声がたくさん聞かれます。

図書館司書資格を活かして、地域貢献に喜びを感じる方が多いようです。

実際に働いている方の声には、こんなものがあります。

- 子どもから高齢者まで、幅広い世代と関わるのが楽しい

- 読書イベントやおはなし会の企画が、地域に喜ばれている

- 資料探しを手伝って感謝されたとき、大きなやりがいを感じる

公共図書館は、毎日いろいろな年代や背景を持った方が訪れる場所です。

本を通じて人と人をつなげる役割に、誇りを持っている司書の方が多い印象です。

また、利用者の笑顔や「ありがとう」という一言が、仕事へのモチベーションになっているという声も多く聞かれます。

専門図書館で働く人の声

専門図書館で働く司書たちは、より専門的な資料を扱う「やりがい」を感じています。

大学の図書館、企業の情報センター、研究機関の資料室など、活躍の場はさまざまです。

実際に専門図書館で働く方たちの声を紹介します。

- 医学・法律・ビジネス分野など、特定分野の資料に詳しくなれる

- 専門職の方たちと関わる中で、知識が自然と深まる

- 静かな環境で、落ち着いて仕事ができるのが魅力

専門図書館では、利用者が求める資料も高度です。

「ある法律に関する判例を探してほしい」「医療研究の最新データを調べてほしい」など、かなり具体的なリクエストを受けるケースもあります。

そのため、日々の業務を通じて、調査力や情報整理のスキルがどんどん磨かれていきます。

専門分野に興味がある方にとっては、知的好奇心を満たせるとてもやりがいのある仕事と言えるでしょう。

実際にかかった費用や学習期間の例

図書館司書資格を取得するには、ある程度の費用と時間がかかります。

ここでは、実際に資格取得を目指した方たちのリアルな体験談をもとに、参考例をまとめました。

まず、費用については、次のようなケースが多いです。

- 通信制大学で取得した場合:約20万〜40万円

- 通学制大学の司書課程:約30万〜50万円

- 司書講習(短期集中型):約10万〜15万円

通信制大学に入学した30代女性の例。

学費トータルで約28万円。 スクーリング代や教材費もかかり、支払いは分割。無理なく学び続けられたそうです。

一方、学習期間については次のような声が多く聞かれます。

- 通信制大学の場合、1年半〜2年ほどでの卒業が多い

- 短期講習なら2か月〜3か月で取得できる場合もある

働きながら通信制大学に通った男性の例。

「平日夜や週末を使ってコツコツ学習を続け、約2年で司書資格を取得しました。」

「忙しいときは学習が進まない日もあったけど、あきらめずに続けたらゴールできた」

と話しています。

また、奨学金制度や教育訓練給付金を活用して、自己負担を減らしている方も多いです。

上手に制度を使えば、費用のハードルもグッと下がります。

図書館司書資格は、短期間でサクッと取れるものではありませんが、しっかり計画を立てれば、無理なく取得を目指せます。

実際に資格を取った先輩たちの体験を参考に、自分に合ったスケジュールと予算を考えてみるとよいでしょう。

図書館司書資格取得のコツとポイント

学習を継続するための時間管理術

図書館司書資格を目指すには、学習をコツコツと継続するのが大切です。

とはいえ、仕事や家事と両立しながら勉強を続けるのは簡単ではありません。

そんなときは、次のような時間管理の工夫が役立ちます。

- 毎日のスケジュールに「学習タイム」を組み込む

- 1回の学習時間を30分〜1時間と短めに設定する

朝食前に30分だけテキストを読む、通勤電車の中で講義動画を聞く、といった小さな積み重ねが大きな成果になります。

「1日1時間」と思うとハードルが高く感じやすいですが、「10分×6回」と考えるとずいぶん気楽になります。

スキマ時間を見つけて、細かく学習を進める意識を持つのが、継続のポイントです。

また、週に一度は「振り返りの日」を作り、どれだけ進んだかを確認するとモチベーションアップにもつながります。

社会人でも続けやすい学習スタイルとは

社会人が無理なく続けられる学習スタイル選びも、成功の秘訣です。

とくに通信制大学や放送大学などは、働きながら資格を目指す方に向いています。

社会人におすすめの学習スタイルをまとめると、次のようになります。

- オンライン講義を活用して、好きな時間に学ぶ

- テキスト中心の授業で、自分のペースで進める

- 必要な科目だけ選んで履修する「科目履修生制度」を活用する

放送大学では、スマホやパソコンで授業動画を視聴できるため、仕事の合間や帰宅後に気軽に勉強を進められます。

また、科目履修生制度を使えば、必要な単位だけを取得可能です。短期間に資格取得を目指す方にも最適。

通学が必要なスクーリングも、土日開催や短期集中型を選べる大学が増加中です。

できるだけライフスタイルに負担をかけない方法を選ぶと、続けやすさが高まります。

スクーリングや実習の乗り切り方

図書館司書資格の取得には、スクーリング(対面授業)や図書館実習が必要になる場合があります。

これらをうまく乗り切るためには、事前準備とスケジュール管理がとても大切です。

スクーリングを受けるときのコツは、次のとおりです。

- スクーリングの日程は早めに確保しておく

- 移動や宿泊が必要な場合は、余裕を持って手配する

- 事前に授業内容や持ち物をしっかり確認する

通信制大学のスクーリングは年に数回しか開催されない場合もあります。

早めに日程を押さえておかないと、仕事や家庭の予定とぶつかってしまうリスクもあるので注意が必要です。

また、図書館実習では、公共図書館や大学図書館などの現場に行って、実際の業務を体験します。

実習前に「貸出業務の流れ」「資料整理の手順」など基本的な知識を予習しておくと、スムーズに対応できるでしょう。

実際に実習を経験した方からは、

「最初は緊張したけど、実務を体験して自信がついた」

「現場の司書さんたちがとても親切で、安心して学べた」

といった声がたくさん聞かれます。

不安に思うスクーリングも実習も、安心です。

事前にできる準備をしっかり整え、当日は「学びを楽しむ」気持ちで参加すれば、きっとよい経験になります。

資格取得にかかる費用・期間・必要書類

通信制大学の費用相場と学費比較

図書館司書の資格を取得するために通信制大学を選ぶ場合、費用は大学によって大きく異なります。

おおまかな相場は、次のような金額です。

- 1年間で約20万円〜40万円ほど

- 入学金、授業料、スクーリング費用、教材費が含まれる

ある通信制大学では、入学金3万円、年間授業料20万円、スクーリング費用が1科目1万5,000円前後となっています。

スクーリングの受講数によって、トータル費用が増減する点に注意が必要です。

また、スクーリングが少ない大学ほど、交通費や宿泊費を節約できるメリットもあります。

通信講座中心で完結できる大学を選ぶと、経済的負担を抑えやすくなります。

大学によって学費や単位の取り方が異なるため、希望する学び方にあわせて比較するのが大切です。

講習形式の費用と特徴

大学卒業者を対象とした司書講習は、短期間で資格取得を目指せる方法として人気です。

費用や特徴をまとめると、次のようになります。

- 講習費用は10万〜15万円程度

- 夏休み期間などを利用して、2〜3か月で修了可能

- 通学型で、連続した日程で受講するスタイルが多い

ある国立大学が実施している司書講習では、講習料が約11万円、別途テキスト代がかかる場合もあります。

短期集中型のため、まとまった休みが取れる方には最適な方法です。

ただし、人気が高く募集人数が少ないため、応募倍率が高い講習も少なくありません。

講習実施の有無や募集時期は毎年変わる場合があるため、早めに情報をチェックしておく必要があります。

教育訓練給付金や奨学金の利用方法

図書館司書資格の取得に、費用負担を軽くできる制度もあります。

代表的な支援制度は次のとおりです。

- 教育訓練給付金制度

一定の条件を満たすと、支払った学費の20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。 - 大学独自の奨学金制度

通信制大学や専門学校の中には、成績や収入条件に応じた奨学金を用意しているところもあります。

ある通信制大学では、在学中に一定以上の成績を収めた学生に、翌年度の授業料を半額免除する制度が用意されています。

教育訓練給付金を利用する場合、事前にハローワークで申請手続きが必要です。

対象講座であるか、受講開始前に確認をしておくのが大切になります。

奨学金や給付金を上手に活用すれば、自己負担を大きく減らせます。

各大学の制度ページやハローワークの窓口で、最新情報をチェックしてみましょう。

出願時に必要な書類や手続きの流れ

図書館司書資格を目指して大学や講習に出願する際は、必要書類をそろえる必要があります。

一般的な出願書類は、次のようなものです。

- 出願用紙(願書)

- 最終学歴の卒業証明書または成績証明書

- 写真(サイズ指定ありの場合が多い)

- 受験料または入学金の支払い証明

通信制大学に出願する場合は、願書をオンラインで提出したうえで、卒業証明書と写真を郵送する形式が一般的です。

また、受験料を支払う際に、銀行振込やクレジット決済など選べる場合もあります。

出願から入学までの流れは、おおむね以下のようになります。

- 資料請求・出願ガイドの取り寄せ

- 出願書類の準備・提出

- 書類審査(面接や試験がない場合も)

- 合格通知・入学手続き

- 学費納入・履修登録スタート

通信制大学の場合、年に2回(春・秋の)募集が多いため、自分のタイミングにあわせて出願できます。

講習形式の場合は、募集時期が年1回など限られているため、より慎重なスケジュール管理が必要です。

出願書類は不備があると受理されない場合もあるため、提出前に必ず内容をチェックしましょう。

早めに準備を進めると、安心して次のステップに進めます。

通信制大学5選

八洲学園大学(通信) 最短半年・来校不要

図書館司書資格をできるだけ早く取りたい方に人気なのが、八洲学園大学です。

通信制でありながら、通学不要で単位が取得できるため、全国どこからでも学べます。

八洲学園大学の特徴は次のとおりです。

- すべてオンライン授業で完結

- 最短半年で司書資格取得が可能

- スクーリングなし、来校不要

地方に住んでいる方でも、インターネット環境さえあれば授業を受けられるため、交通費や時間の負担がかかりません。

また、学習期間を自由に調整できるため、短期集中でも、ゆったりペースでも、自分の都合にあわせて進められます。

忙しい社会人や子育て中の方にも、無理なく続けられると好評です。

聖徳大学(通信) 体験型スクーリングが充実

実際に図書館で働く力を身につけたい方におすすめなのが、聖徳大学です。

通信制でありながら、体験重視のカリキュラムが特徴となっています。

聖徳大学の特徴は以下のとおりです。

- スクーリングを重視した体験型授業

- 図書館実習で現場経験が積める

- 司書課程専門のサポート体制が手厚い

図書館実習では、公共図書館や大学図書館に実際に足を運び、実務を体験できます。

座学だけでなく、現場で学ぶ機会があるため、実践的なスキルを身につけたい方に適しています。

初めて学ぶ方でも安心して取り組め、講義やレポートの指導も丁寧です。

近畿大学(通信) 講義+図書館実習の両立が可能

学びの質と実践経験のバランスを大切にしたい方には、近畿大学の通信教育部がぴったりです。

しっかりとしたカリキュラム構成が魅力になっています。

近畿大学の特徴をまとめると、次のようになります。

- 図書館情報学を体系的に学べる

- 図書館実習で実務経験ができる

- レポート課題やテストが丁寧に設計されている

講義では「図書館情報資源論」「利用者サービス論」など、知識の習得範囲が広いです。

図書館実習も用意されているため、座学だけではわからない実践力も身につきます。

また、卒業生からは「勉強のサポート体制が整っていて心強かった」という声も寄せられています。

帝京平成大学(通信) 多彩な学習スタイルで柔軟に学べる

自分に合ったペースで学びたい方には、帝京平成大学の通信教育課程がおすすめです。

学び方の自由度が高く、柔軟なカリキュラム設計になっています。

帝京平成大学のポイントは次のとおりです。

- オンラインとスクーリングの組み合わせが可能

- 一科目ごとに履修できる制度がある

- 資格取得後もスキルアップできる科目が豊富

オンライン中心で学びながら、必要なスクーリング科目だけを選んで受講できるため、スケジュール調整がしやすくなります。

自分のペースを大切にしたい方、短期間に集中したい方の両方に対応できる設計です。

また、図書館業務に関連する科目が充実しているため、資格を得た後も継続して学びたい方に人気があります。

玉川大学(通信) ブレンデッド型学習で実践力を養成

実践力を重視したい方には、玉川大学の通信教育課程がおすすめです。

オンラインと対面授業を組み合わせた「ブレンデッド型学習」が特徴です。

玉川大学の強みを整理すると、以下になります。

- オンライン授業とスクーリングのバランス型

- 実習先も充実していて、現場経験が豊富

- レポートや発表形式の課題が多く、実践的な力が身につく

授業ではグループワークやディスカッションも取り入れられており、単なる知識習得にとどまらず、実際に「使える力」を育てます。

実習先も大学がしっかりサポートしてくれるので、実務体験に挑める点も高く評価され安心です。

図書館司書を目指せる全国の大学・短期大学一覧【通学向け】

立教大学/奈良大学/大阪大谷大学/白百合女子大学

図書館司書資格を目指せる通学制大学は、全国にたくさんあります。

特徴のある大学をいくつかご紹介します。

- 【東京都】立教大学:実践的な司書教育が充実

- 【奈良県】奈良大学:図書館学専門の学びに強い

- 【大阪府】大阪大谷大学:少人数制で丁寧な指導

- 【東京都】白百合女子大学:女性向け支援が手厚い

立教大学では「図書館情報学専修コース」があり、司書に必要な知識を体系的に学べます。

奈良大学は、歴史ある図書館学の教育に力を入れており、専門性を深めたい方にぴったりです。

大阪大谷大学は、少人数教育を採用しており、きめ細やかなサポートが魅力です。

白百合女子大学では、女性のキャリア支援に力を入れており、司書資格取得後の進路相談も親身に対応しています。

それぞれの大学に特色があるため、自分の希望にあわせて選んでみましょう。

短期大学部や女子大学などの傾向と選び方

短期大学部や女子大学でも、図書館司書資格の取得が可能です。

通学スタイルやサポート体制に、独自の特徴が見られます。

短大や女子大の傾向をまとめると、次のとおりです。

- 短期集中で資格取得を目指せる

- 少人数教育で手厚い指導が受けられる

- 女性のキャリア形成支援が充実している

短期大学では2年間で資格取得を目指せるため、できるだけ早く社会に出たい方に向いています。

また、女子大学の場合は、女性向けのキャリア相談や就職支援プログラムが豊富です。

学校によっては、司書資格とあわせて「司書教諭資格」も同時に取得できる場合があります。

進路の幅を広げたい方は、ダブル取得が可能かもチェックしておきましょう。

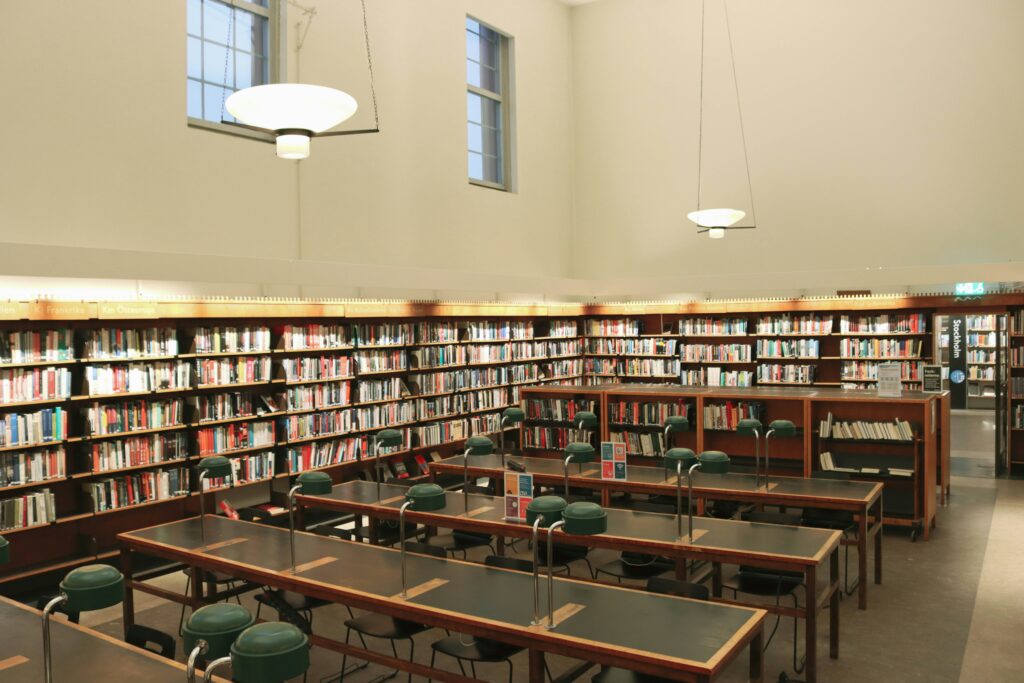

通学制の特徴とカリキュラム内容

通学制で司書資格を目指す場合、どのようなカリキュラムが組まれているのでしょうか。

主な特徴は、次のようになります。

- 対面授業で先生や仲間と直接交流できる

- 図書館実習がカリキュラムに組み込まれている

- グループワークやディスカッション形式の授業が多い

授業では「図書館概論」「情報資源組織論」「利用者サービス論」など、基礎から応用まで幅広く学びます。

図書館実習では、実際に公共図書館や大学図書館に赴き、現場の仕事を体験します。

通学制ならではのメリットとして、先生に直接質問できる、仲間と励まし合いながら学べるという点も大きいでしょう。

また、授業外でも図書館を活用できる環境が整っているため、資料探しやレポート作成にも便利です。

学校によっては、オープンキャンパスや個別相談会を開催しているところもあります。

少しでも興味がわいたら、直接キャンパスを訪れて、雰囲気を感じてみるとよいでしょう。

よくある質問(Q&A)

60歳を超えていても資格は取れる?

はい、年齢に関係なく、図書館司書資格は取得できます。

文部科学省のガイドラインでも、司書資格取得に年齢制限は設けられていません。

実際、60代以上で学び直しを選ぶ方も少なくありません。

とくに、定年後のセカンドキャリアや、生涯学習の一環として司書を目指す方がいます。

学ぶ内容も、わかりやすく基礎から始められるカリキュラムが多いので、安心して挑戦できます。

体力や学習ペースを考慮しながら、自分のペースで学びを進めていきましょう。

スマホだけで受講できる?

通信制大学やオンライン講座の中には、スマートフォンだけで受講できるプログラムも増えています。

動画講義の視聴やレポート提出がスマホ対応している学校も多いです。

ただし、注意点もあります。

- 長時間のレポート作成にはパソコンが便利

- 図書館資料の検索や閲覧にパソコン環境が推奨される

- 試験やレポート提出に専用システムが必要な場合もある

そのため、スマホでも受講は可能ですが、できればタブレットやパソコンも準備しておくと安心です。

学習の効率を上げるためにも、快適な環境づくりを意識しましょう。

司書資格の難易度は?

図書館司書資格の取得は、一般的に「そこまで難しくない」と言われています。

必要な単位をきちんと取得し、レポートや試験に取り組めば、多くの方が合格できます。

図書館司書資格に必要な科目数は、大学の場合24科目程度です。

1科目ごとにしっかり学習すれば、無理なく取得を目指せます。

ただし、以下の点には注意しましょう。

- レポート課題の提出期限を守る

- 科目試験に向けた計画的な勉強

- 図書館実習のスケジュール調整

働きながらの受講の場合は、スケジュール管理をしっかりと行いましょう。

無理なく継続できる学習計画を立てるのが、合格への近道です。

分割払いはできる?

通信制大学や講習では、分割払いに対応している学校もあります。年間学費を「前期・後期」の2回に分けて支払う方法が一般的です。

また、学校によってはさらに細かい月払い制度を設けている場合もあります。

- 半年ごとの分割納入

- 月々定額の支払いプラン

- クレジットカードによる分割払い対応

分割払いに対応していない大学もあるため、出願前に必ず公式サイトで確認しましょう。

「教育ローン」や「奨学金制度」を利用できるケースもありますので、あわせて調べてみるとよいでしょう。

入試はある?書類選考だけ?

図書館司書資格を目指す場合、一般的な大学入試のような「学科試験」はありません。

多くの場合、書類選考のみで受講がスタートできます。

選考に必要な書類は、おもに次のようなものです。

- 最終学歴の卒業証明書

- 成績証明書

- 願書や志望理由書

通信制大学の場合、社会人経験者や主婦層の入学も多いため、学歴や年齢による不利は基本的にありません。

「学びたい」という気持ちが何より大切にされるため、安心して応募できます。

ただし、出願締切日や必要書類の内容は大学によって異なるため、募集要項を必ず確認しましょう。

まとめ

図書館司書資格は、誰でも目指せる専門スキルです。

通信・通学・講習とさまざまなルートがあり、自分に合った学び方を選べます。

図書館で働きたい、地域に役立ちたいという思いを、資格取得から形にしていきましょう。

今すぐ無料相談や資料請求してみるのもおすすめです!

関連記事「【学芸員になるには】その魅力とやりがい・給与など」に興味のある方は参考までご覧ください。※サンプル記事です※

図書館司書資格まとめ

1.図書館司書は誰でも目指せる

2.通信・通学・講習が選べる

3.自分にあう学び方を探す

4.資格取得で働き方が広がる

5.地域貢献にもつながる

6.関連記事もあわせて読む

※詳細は、必ずHP等で最新情報の確認をお願いいたします。

【参考リンク】

コメント

Hello,

for your website do be displayed in searches your domain needs to be indexed in the Google Search Index.

To add your domain to Google Search Index now, please visit

https://SearchRegister.info/

Hello,

You’re very welcome! I’m glad you were able to get it registered and that it was helpful.